L’antica Roma nasconde una festività affascinante e poco conosciuta, il mundus patet, un rito che apre la porta tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Scopri come questa tradizione si intreccia con l’origine di Halloween.

Il mundus patet era una festività fondamentale nell’antica Roma, celebrata tre volte l’anno per permettere alle anime dei defunti di tornare sulla terra. Anche se oggi Halloween è più comunemente associato alla cultura celtica, le radici di questa festa affondano anche nella tradizione romana. Il mundus patet, con la sua apertura simbolica tra il mondo dei vivi e quello dei morti, presenta forti parallelismi con l’attuale celebrazione di Halloween. In questo articolo esploreremo a fondo le origini, i significati e i rituali del mundus patet, scoprendo come il passato romano e i riti per onorare i defunti influenzino ancora oggi le tradizioni moderne.

Indice

L’apertura del mundus patet: il legame tra vivi e morti

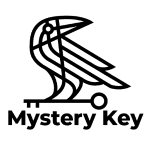

Il mundus patet, che in latino significa “mondo aperto”, era un rito celebrato il 24 agosto, il 5 ottobre e l’8 novembre. Durante questi giorni, si credeva che l’accesso al Mundus Cereris, situato nel Foro Romano, venisse aperto, permettendo alle anime dei defunti di tornare tra i vivi. Il Mundus Cereris era considerato un luogo sacro, che collegava direttamente il mondo dei vivi con quello dei morti, una sorta di porta tra i due regni.

Questa apertura rappresentava un momento delicato, poiché i romani temevano che i manes, le anime degli antenati, potessero nutrire invidia verso i vivi. Durante il mundus patet, la vita cittadina si fermava: tutti gli atti pubblici e militari erano sospesi, i matrimoni vietati e persino i bordelli venivano chiusi. Si temeva che qualsiasi violazione delle norme sacre potesse scatenare la collera degli spiriti. Inoltre, si riteneva che i vivi potessero correre il rischio di essere trascinati nell’oltretomba se non fossero stati sufficientemente cauti.

Questo forte legame con il mondo ultraterreno rifletteva la convinzione romana che il mondo dei morti avesse un’influenza diretta sul benessere dei vivi. I manes erano visti non solo come pericolosi, ma anche come protettori della famiglia. Onorarli e placarli era fondamentale per garantire prosperità e pace.

Il suo significato nel ciclo agricolo e spirituale

Il mundus patet era strettamente legato al ciclo della natura e dell’agricoltura, proprio come il Samhain celtico, festività con cui Halloween condivide molte somiglianze. Nell’antica Roma, Cerere, dea della terra e dell’agricoltura, era strettamente associata a questa celebrazione. Si credeva che la terra stessa fosse una porta verso il regno dei morti, poiché le piante che crescevano traevano la loro vita dal suolo, che a sua volta simboleggiava il regno dei defunti.

Onorare i manes e le divinità della terra come Cerere era considerato essenziale per il mantenimento dell’equilibrio tra la vita e la morte. I romani ritenevano che, così come i vivi dipendevano dalla terra per il cibo, essi avessero bisogno di rispettare e venerare le anime dei morti per garantire la continuazione della loro stessa esistenza.

Questa celebrazione aveva anche un forte significato simbolico. Il momento del raccolto segnava una sorta di fine del ciclo vitale, proprio come la morte. In questo periodo, i romani permettevano ai morti di tornare nel mondo dei vivi per condividere i frutti della terra. Similmente, Halloween segna la transizione tra la vita e la morte, con il ricordo dei defunti che ritorna in vita attraverso rituali e simboli.

Similitudini tra il mundus patet e Halloween

Anche se Halloween è oggi più noto come una festività legata alla cultura americana, le sue radici romane sono evidenti. La concezione romana del mondo ultraterreno e delle creature che lo popolavano ha molte somiglianze con i personaggi e le credenze di Halloween. Nella mitologia romana esistevano gli spiriti benevoli chiamati lares, ma anche quelli maligni come le larvae e i lemures. Questi spiriti inquieti, specialmente i lemures, erano visti come anime che non avevano trovato pace a causa di una morte violenta, e che vagavano sulla terra tormentando i vivi.

Questi lemures ricordano molto i moderni fantasmi e vampiri, con la loro natura notturna e il loro legame con la morte. Esisteva addirittura una festività specifica, chiamata Lemuralia, che si svolgeva a maggio e aveva lo scopo di placare queste anime erranti attraverso rituali.

Anche il concetto di streghe nell’antica Roma presenta somiglianze con le streghe moderne di Halloween. Le streghe romane, note per i loro poteri di divinazione e negromanzia, erano temute e rispettate per la loro capacità di comunicare con i morti. Il rito del “dolcetto o scherzetto”, in cui si offrono dolci agli spiriti per evitare dispetti, ha le sue radici nei doni che i romani offrivano alle streghe per placare gli spiriti malvagi.

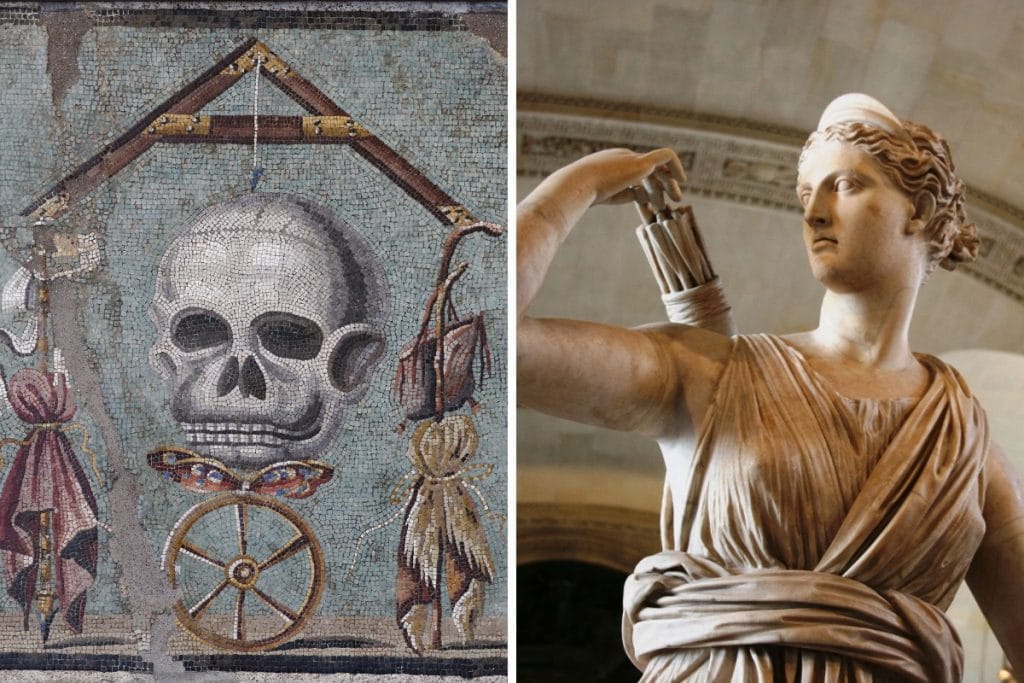

La dea Diana e il legame con l’oltretomba

Un aspetto affascinante e poco noto del mundus patet è il suo legame con la dea Diana, una delle figure più importanti del pantheon romano. Sebbene Diana sia comunemente conosciuta come la dea della caccia e della natura, il suo culto aveva profonde connessioni con la magia, il mondo dei morti e la vita dopo la morte. In particolare, nelle campagne italiane, dopo la cristianizzazione dell’Impero, il suo culto resistette per lungo tempo, tanto che Diana fu associata alla stregoneria e al misticismo.

Diana era spesso vista come una Grande Madre, divinità con poteri di vita, crescita e morte, incarnando il ciclo naturale della vita stessa. Questo la legava profondamente ai riti del mundus patet, quando le anime dei defunti potevano tornare sulla terra. La tradizione voleva che nei trivii – crocicchi di strade – si offrissero dolci e bevande agli spiriti per propiziarne il favore e garantire la protezione da entità maligne. Questi rituali, legati a Diana, presentano forti similitudini con l’attuale “dolcetto o scherzetto”, simbolo di Halloween.

Inoltre, Diana, in quanto divinità trina (con il potere di dare vita, accrescerla e portare la morte), era associata al concetto di passaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Questo aspetto della dea Diana rifletteva profondamente la visione romana della Natura visibile e della Natura invisibile: un equilibrio tra ciò che poteva essere visto e controllato e ciò che restava misterioso e spirituale.

Con l’avvento del cristianesimo, il culto di Diana e le tradizioni legate al mundus patet vennero osteggiati, ma la figura della dea rimase impressa nell’immaginario collettivo. La Chiesa tentò di cancellare questi riti, identificandoli come stregoneria, ma il loro fascino sopravvive ancora oggi, permeando molte delle celebrazioni odierne legate al mondo ultraterreno.

La trasformazione del mundus patet nel tempo

Con l’arrivo del cristianesimo, il culto del mundus patet e altre pratiche pagane vennero gradualmente soppiantate. Tuttavia, molte di queste tradizioni continuarono a sopravvivere, specialmente nelle campagne, fino a influenzare le celebrazioni cristiane. La Chiesa, nel tentativo di sostituire le festività pagane, proclamò il 1° novembre la festa di Ognissanti e il 2 novembre la festa dei defunti, cercando di spostare il culto dei morti dai cimiteri e dagli incroci delle strade alla chiesa.

Nonostante questo tentativo, le radici del mundus patet e delle tradizioni romane continuano a vivere, soprattutto nell’odierna festa di Halloween. Oggi, il concetto di spiriti che tornano tra i vivi, streghe e creature maligne continua a catturare l’immaginazione, proprio come accadeva migliaia di anni fa nell’antica Roma.

Il mundus patet ci offre uno sguardo affascinante su come gli antichi romani percepivano il rapporto tra i vivi e i morti. Sebbene la modernità abbia cambiato il modo in cui celebriamo questi riti, l’essenza della connessione tra il mondo visibile e quello invisibile continua a influenzare la cultura e le festività odierne come Halloween. Conoscere le origini di questa festività ci permette di apprezzare come le tradizioni e i riti dell’antica Roma abbiano contribuito a plasmare alcune delle celebrazioni più popolari del nostro tempo.

Foto copertina © Canva